COLUMN

文章專欄

牆壁滲水不再手忙腳亂│從原因到對策,一篇搞定

牆壁滲水問題看似小事,卻常常引發壁癌、潮濕、剝落、甚至結構損傷。要徹底解決,先要搞清楚「為什麼會滲水」,然後對症處理,再做好預防與日常維護。

下面依序介紹:

要解決問題,先從源頭找原因。牆壁滲水多是以下幾種情況之一:

二、如何檢測與初步處理

在真正下手修復前,必須先判斷滲水範圍與原因。以下方法可協助判斷:

目視觀察水痕

看牆面是否有水痕、變色、起泡或剝落。若水痕從上往下延伸,雨水滲入或樓上漏水可能性較高。

檢查水表與水壓

關閉家中所有用水設備,若水表仍有流量,可能為管線漏水。水壓變動也可能是內部管道問題的徵兆。

敲擊/敲牆法

用手、木棍輕敲牆面,若聽起來空心或回音異常,可能有壁體與表層脫離、空洞。

可用紙巾/燈光輔助判斷潮濕範圍。

紅外線/測濕儀

若有設備可用紅外線熱顯儀檢查牆面溫度異常,或使用濕度計測牆內含水量。若自己沒有設備,也可以請專業業者協助檢測。

剝落、黴斑判別

若牆面漆層剝落、壁癌、黑黴斑點,通常是長期濕氣問題;若只是油漆脫落,可能是局部滲水。

臨時緩解/記錄

在確認滲水原因前,可以先用除濕機或風扇降低室內濕度,防止黴菌滋生。並拍照記錄不同時間的牆面情況,以便後續比對。

提醒:若狀況複雜、初步判斷不明顯,建議儘早請專業人員做水壓測試、紅外線偵測或發泡劑查漏以確定滲水點。

三、如何修復滲水

根據滲水範圍、原因與損壞程度不同,修復方法也不同。以下為常見類型與步驟:

1. 小面積裂縫(DIY 可處理)

適用於裂縫細小(一般建議 ≤ 3 mm)、非結構性裂縫的狀況:

2. 大範圍損壞(需專業施工)

若牆面有大片剝落、裂縫呈 X、Y 型,或裂縫持續擴大,這類問題需交由專業師傅處理:

3. 管線漏水修復

牆內、水管破裂或接縫漏水,必須先找到漏水點才能修:

4. 外牆防水層重做

若外牆防水層已嚴重老化、起泡、龜裂或剝落,單靠小範圍修補無法挽救,必須全面重做:

四、預防為王:日常與裝修階段的防水策略

滲水問題如果能在源頭被抑制、預防做好,自然能大幅降低修復成本與麻煩。以下是實用建議:

定期自查牆面與窗邊

每月至少一次檢查牆面、天花板是否有水痕、起泡、掉漆等異常。窗戶邊緣、排水口也要保持乾燥。

強化接縫與弱點施工

窗框、轉角、管線進出牆體處是高風險區,施工時應使用高彈性防水膠條、密封膠、專用防水塗料,並確保每一處都被妥善封住。

裝修時嚴選材料與工法

在室內裝潢階段,就要將防潮、防水納入考量。衛浴、廚房、陽台等高濕區建議施作雙層防水或加強層材。監督工人施工品質,不讓偷工減料出現隱患。

外牆定期保養與更新

外牆的防水層建議每 3~5 年檢查一次。若發現褪色、龜裂、細縫等狀況,就及早補強或重做,以避免滲水再侵入牆體。

維持室內乾爽習慣

沐浴後開窗通風、排水孔保持通暢、不在地板或牆邊長時間積水,都能幫助降低濕氣累積、減緩建材老化。

五、長期維護與正確認知

要讓牆壁滲水問題不再反覆出現,還需在觀念與行動上做好配套:

建立定期檢測與紀錄習慣

建議每季檢查牆面、天花板、門窗接縫、陽台,以及拍照紀錄。若裂縫、濕斑逐漸變大,就能及早發現處理。

納入家庭預算與維修規劃

不要把防水維護當「可有可無」的支出。將局部修繕或防水檢測列為每年固定家用預算會更划算。

理性分辨 DIY 修復與專業介入時機

小裂縫、表面滲水可以自己嘗試處理,但遇到結構裂縫、管線漏水、外牆問題時,一定要找專業技師。錯誤的自行修繕可能引發更大損壞。

防水保護也是房屋價值的一環

對於未來可能的轉售或出租,良好的防水維修記錄能增加房屋可靠性與市場價值。

下面依序介紹:

- 常見原因判斷

- 滲水檢測與初步處理

- 修復方式與步驟

- 預防與養護策略

- 長期維護與觀念建立

要解決問題,先從源頭找原因。牆壁滲水多是以下幾種情況之一:

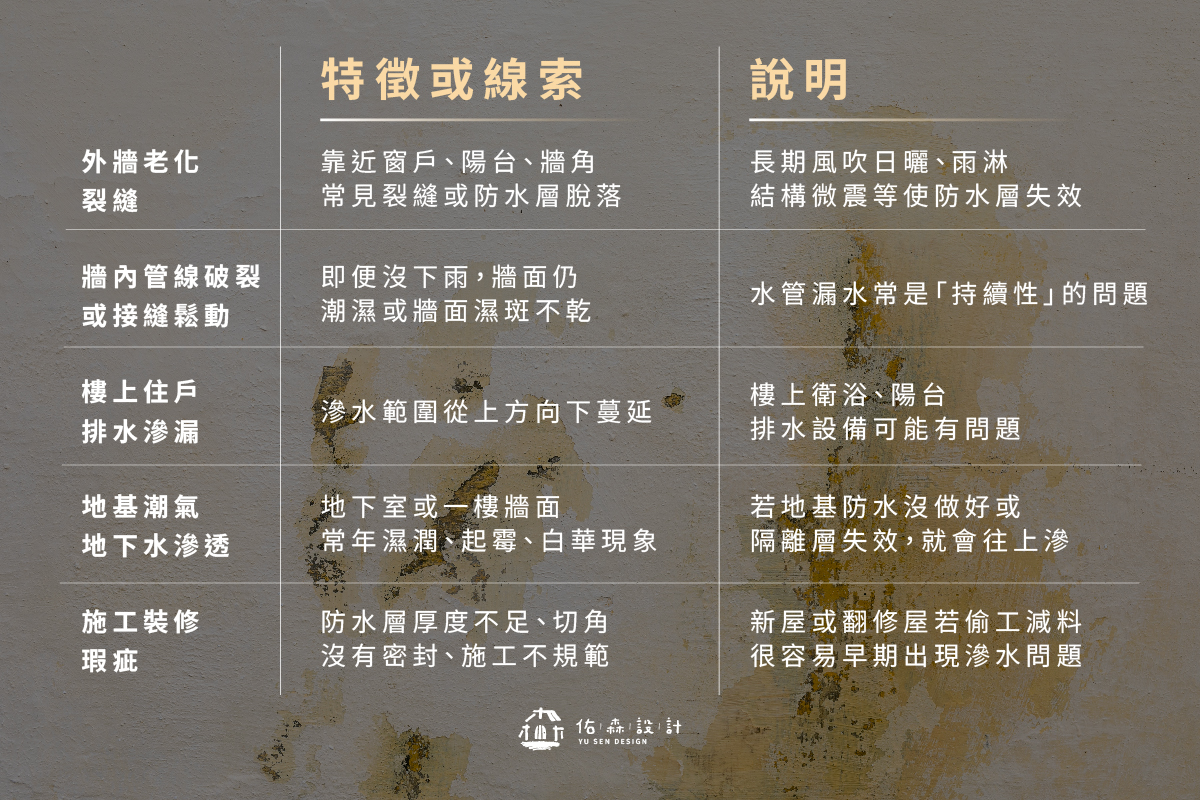

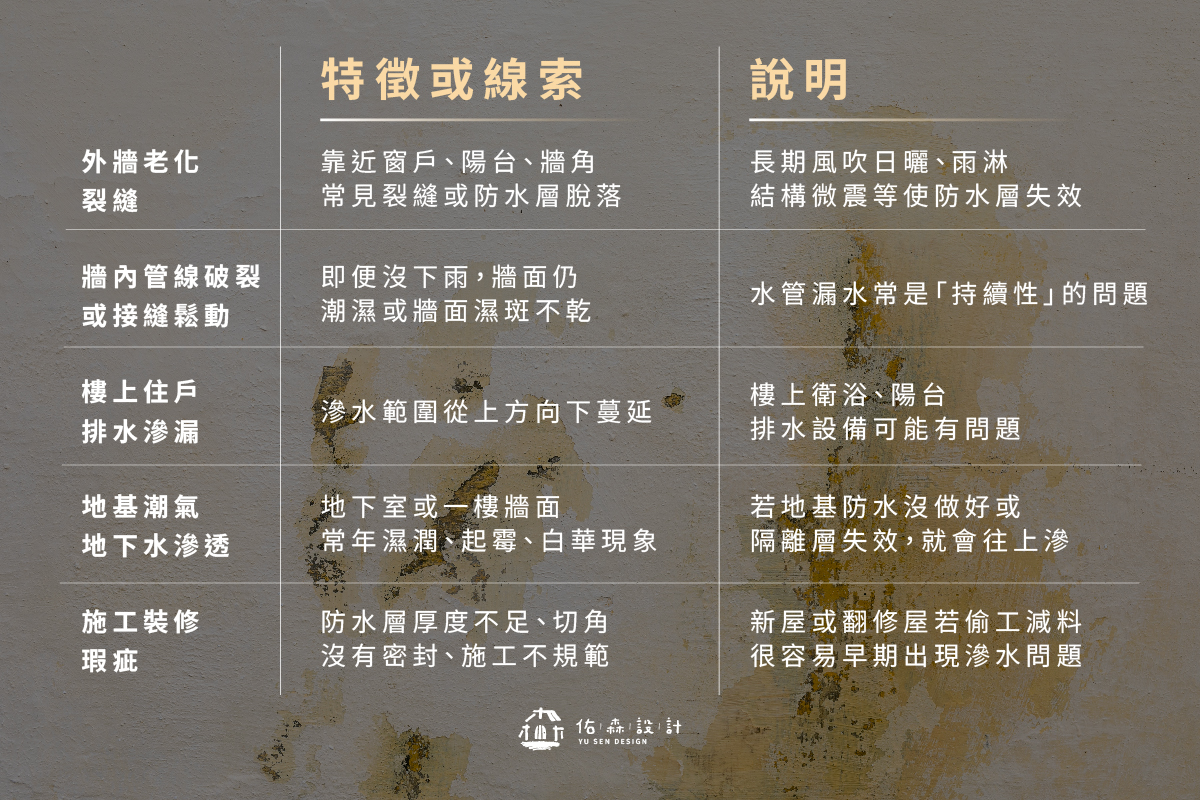

| 原因 | 特徵或線索 | 說明 |

| 外牆老化、裂縫 | 靠近窗戶、陽台、牆角常見裂縫或防水層脫落 | 長期風吹日曬、雨淋、結構微震等使防水層失效 |

| 牆內管線破裂或接縫鬆動 | 即便沒下雨,牆面仍潮濕或牆面濕斑不乾 | 水管漏水常是「持續性」的問題 |

| 樓上住戶排水滲漏 | 滲水範圍從上方向下蔓延 | 樓上衛浴、陽台、排水設備可能有問題 |

| 地基潮氣、地下水滲透 | 地下室或一樓牆面常年濕潤、起霉、白華現象 | 若地基防水沒做好或隔離層失效,就會往上滲 |

| 施工、裝修瑕疵 | 防水層厚度不足、切角沒有密封、施工不規範 | 新屋或翻修屋若偷工減料,很容易早期出現滲水問題 |

二、如何檢測與初步處理

在真正下手修復前,必須先判斷滲水範圍與原因。以下方法可協助判斷:

目視觀察水痕

看牆面是否有水痕、變色、起泡或剝落。若水痕從上往下延伸,雨水滲入或樓上漏水可能性較高。

檢查水表與水壓

關閉家中所有用水設備,若水表仍有流量,可能為管線漏水。水壓變動也可能是內部管道問題的徵兆。

敲擊/敲牆法

用手、木棍輕敲牆面,若聽起來空心或回音異常,可能有壁體與表層脫離、空洞。

可用紙巾/燈光輔助判斷潮濕範圍。

紅外線/測濕儀

若有設備可用紅外線熱顯儀檢查牆面溫度異常,或使用濕度計測牆內含水量。若自己沒有設備,也可以請專業業者協助檢測。

剝落、黴斑判別

若牆面漆層剝落、壁癌、黑黴斑點,通常是長期濕氣問題;若只是油漆脫落,可能是局部滲水。

臨時緩解/記錄

在確認滲水原因前,可以先用除濕機或風扇降低室內濕度,防止黴菌滋生。並拍照記錄不同時間的牆面情況,以便後續比對。

提醒:若狀況複雜、初步判斷不明顯,建議儘早請專業人員做水壓測試、紅外線偵測或發泡劑查漏以確定滲水點。

三、如何修復滲水

根據滲水範圍、原因與損壞程度不同,修復方法也不同。以下為常見類型與步驟:

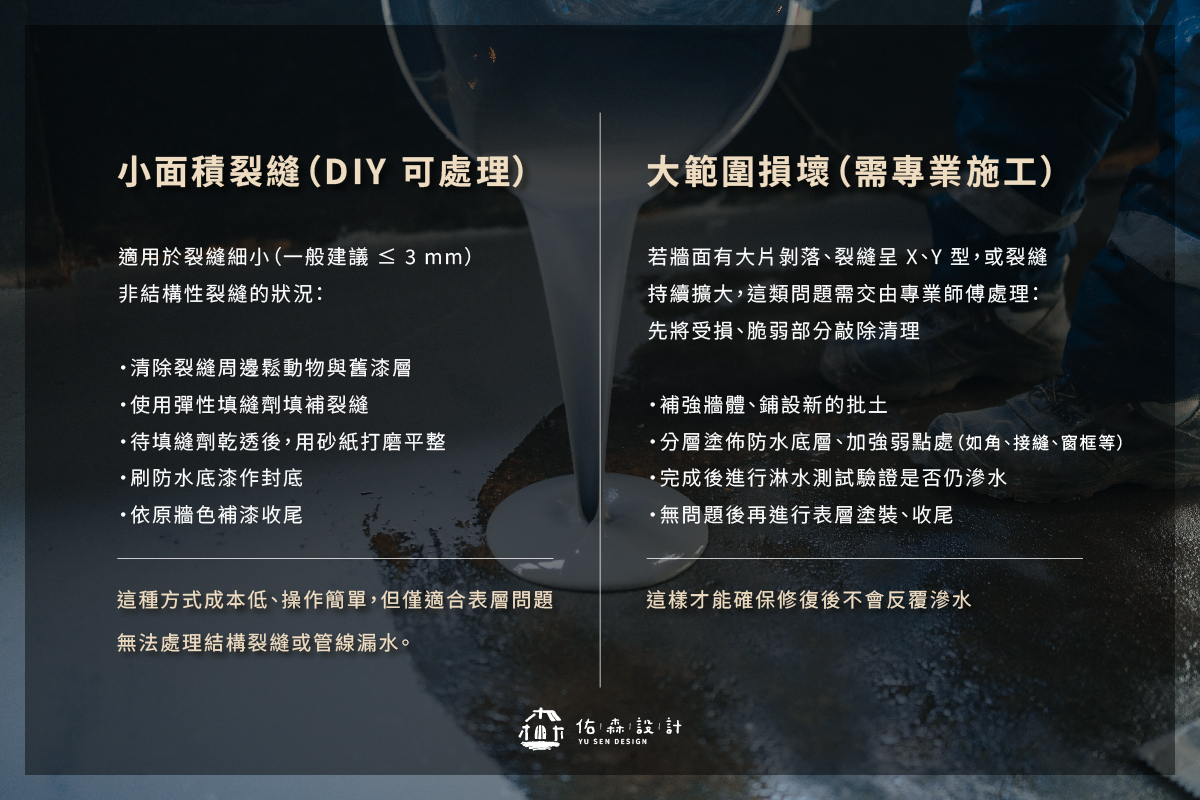

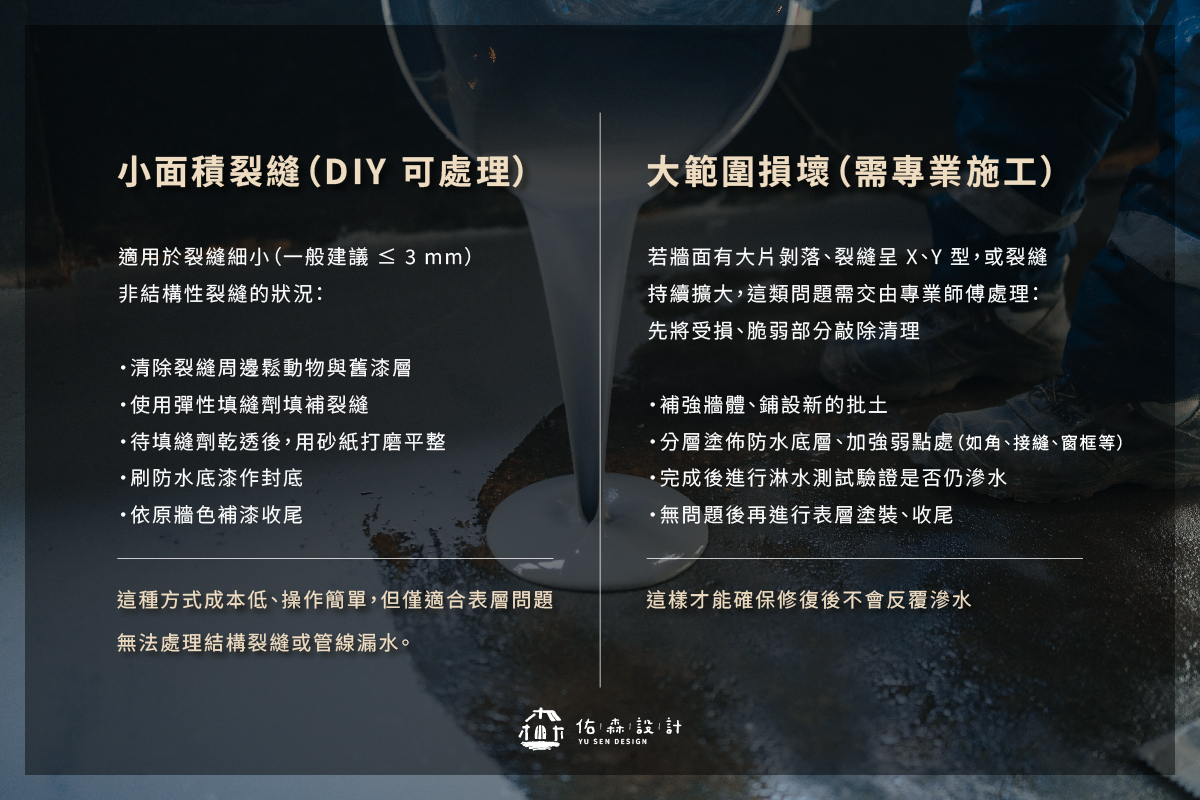

1. 小面積裂縫(DIY 可處理)

適用於裂縫細小(一般建議 ≤ 3 mm)、非結構性裂縫的狀況:

- 清除裂縫周邊鬆動物與舊漆層

- 使用彈性填縫劑填補裂縫

- 待填縫劑乾透後,用砂紙打磨平整

- 刷防水底漆作封底

- 依原牆色補漆收尾

2. 大範圍損壞(需專業施工)

若牆面有大片剝落、裂縫呈 X、Y 型,或裂縫持續擴大,這類問題需交由專業師傅處理:

- 先將受損、脆弱部分敲除清理

- 補強牆體、鋪設新的批土

- 分層塗佈防水底層、加強弱點處(如角、接縫、窗框等)

- 完成後進行淋水測試驗證是否仍滲水

- 無問題後再進行表層塗裝、收尾

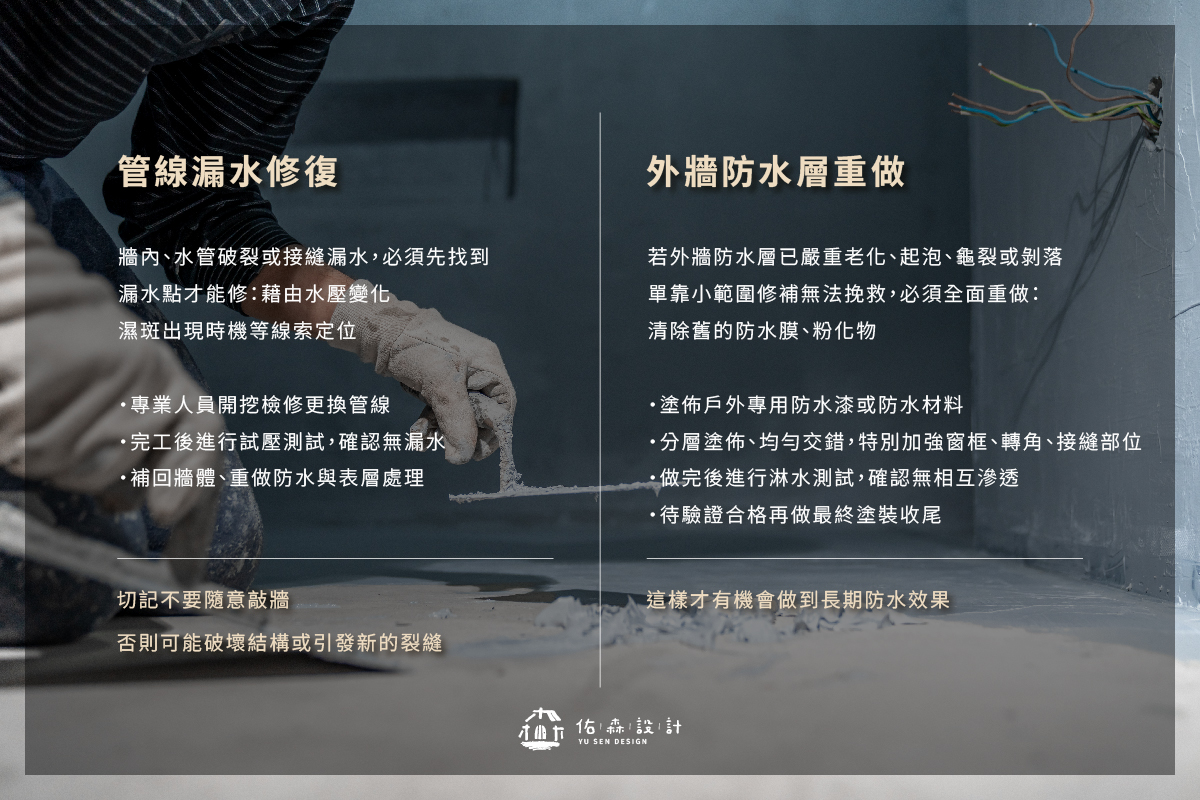

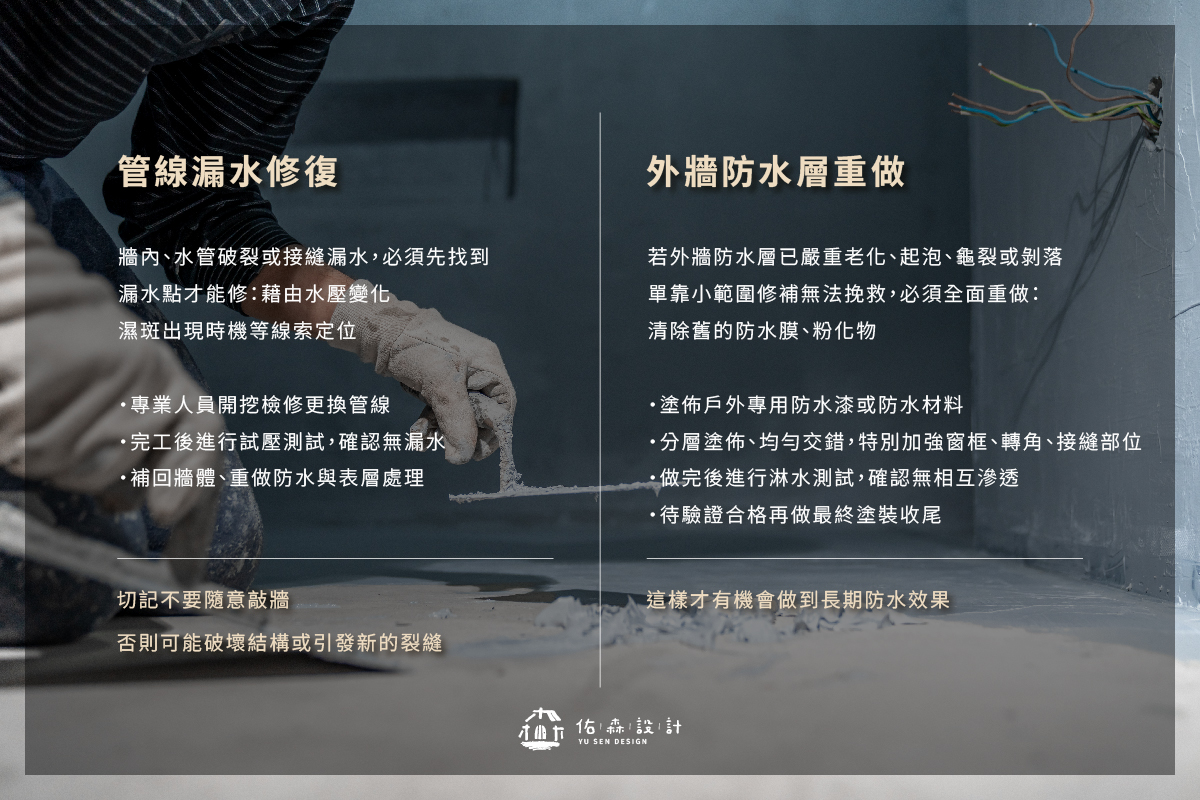

3. 管線漏水修復

牆內、水管破裂或接縫漏水,必須先找到漏水點才能修:

- 藉由水壓變化、濕斑出現時機等線索定位

- 專業人員開挖檢修更換管線

- 完工後進行試壓測試,確認無漏水

- 補回牆體、重做防水與表層處理

4. 外牆防水層重做

若外牆防水層已嚴重老化、起泡、龜裂或剝落,單靠小範圍修補無法挽救,必須全面重做:

- 清除舊的防水膜、粉化物

- 塗佈戶外專用防水漆或防水材料

- 分層塗佈、均勻交錯,特別加強窗框、轉角、接縫部位

- 做完後進行淋水測試,確認無相互滲透

- 待驗證合格再做最終塗裝收尾

四、預防為王:日常與裝修階段的防水策略

滲水問題如果能在源頭被抑制、預防做好,自然能大幅降低修復成本與麻煩。以下是實用建議:

定期自查牆面與窗邊

每月至少一次檢查牆面、天花板是否有水痕、起泡、掉漆等異常。窗戶邊緣、排水口也要保持乾燥。

強化接縫與弱點施工

窗框、轉角、管線進出牆體處是高風險區,施工時應使用高彈性防水膠條、密封膠、專用防水塗料,並確保每一處都被妥善封住。

裝修時嚴選材料與工法

在室內裝潢階段,就要將防潮、防水納入考量。衛浴、廚房、陽台等高濕區建議施作雙層防水或加強層材。監督工人施工品質,不讓偷工減料出現隱患。

外牆定期保養與更新

外牆的防水層建議每 3~5 年檢查一次。若發現褪色、龜裂、細縫等狀況,就及早補強或重做,以避免滲水再侵入牆體。

維持室內乾爽習慣

沐浴後開窗通風、排水孔保持通暢、不在地板或牆邊長時間積水,都能幫助降低濕氣累積、減緩建材老化。

五、長期維護與正確認知

要讓牆壁滲水問題不再反覆出現,還需在觀念與行動上做好配套:

建立定期檢測與紀錄習慣

建議每季檢查牆面、天花板、門窗接縫、陽台,以及拍照紀錄。若裂縫、濕斑逐漸變大,就能及早發現處理。

納入家庭預算與維修規劃

不要把防水維護當「可有可無」的支出。將局部修繕或防水檢測列為每年固定家用預算會更划算。

理性分辨 DIY 修復與專業介入時機

小裂縫、表面滲水可以自己嘗試處理,但遇到結構裂縫、管線漏水、外牆問題時,一定要找專業技師。錯誤的自行修繕可能引發更大損壞。

防水保護也是房屋價值的一環

對於未來可能的轉售或出租,良好的防水維修記錄能增加房屋可靠性與市場價值。